《杂卦传》 (知识点)孔子从未删这删,反而是有胆量删吗?

孔子没删,反而是汉初五经博士编辑易经时伪造文章《系辞传》、《文言传》、《说卦传》...

2024-04-18 17:06:08 人看过

(学者推荐)池田知久《周易特集号》

【编者荐语】池田知久(1942-),东京大学名誉教授、山东大学名誉教授、日本东方学会理事长、中国出土资料学会名誉会长。现任国际儒学联合会副理事长、国际易学联合会副会长、东洋学研究联络协议会会长、东方学会常务理事兼东京支部长、中国社会文化学会会长、日本周易学会会长、日本中国学会顾问、中国出土资料学会名誉会长。

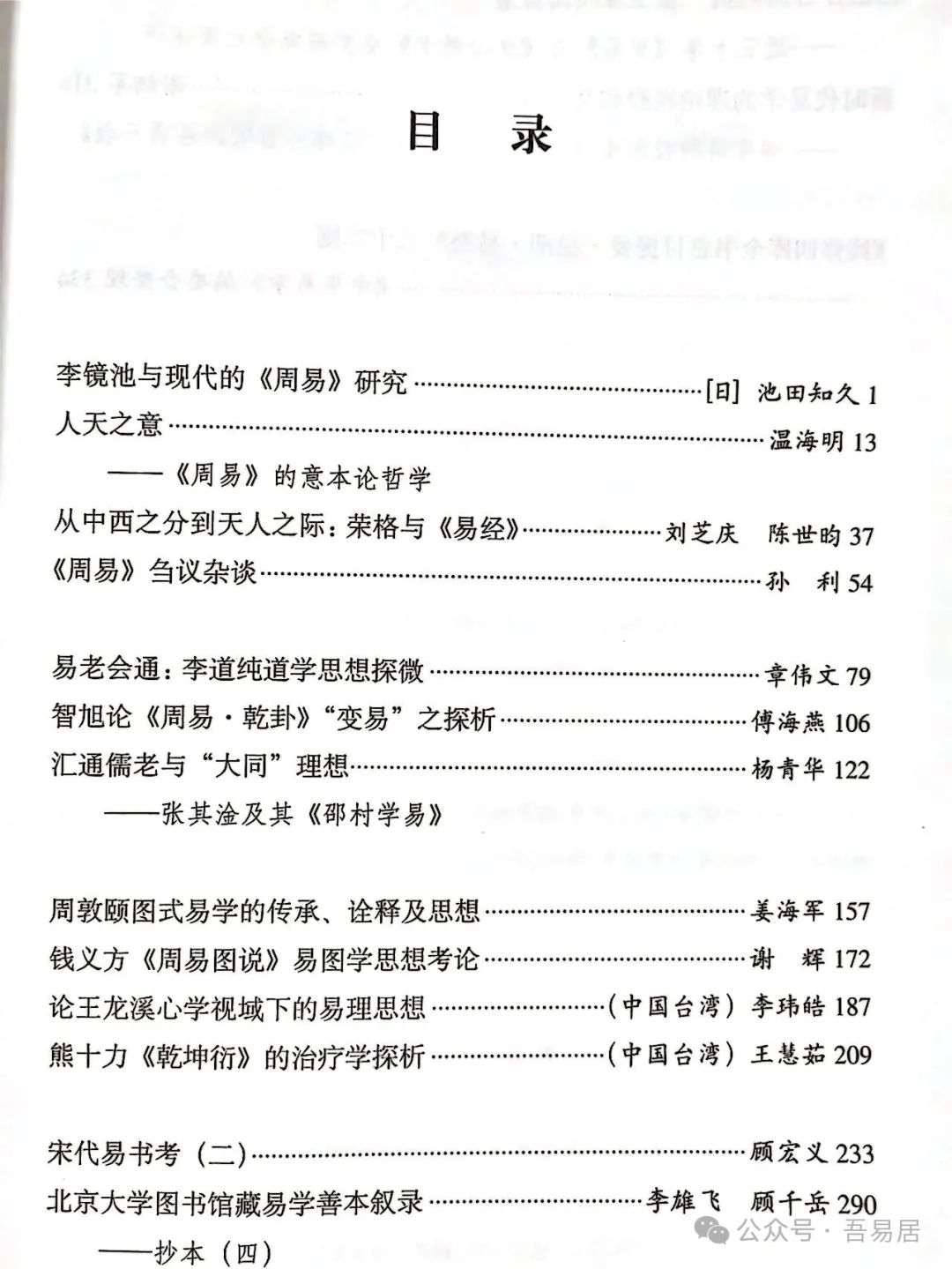

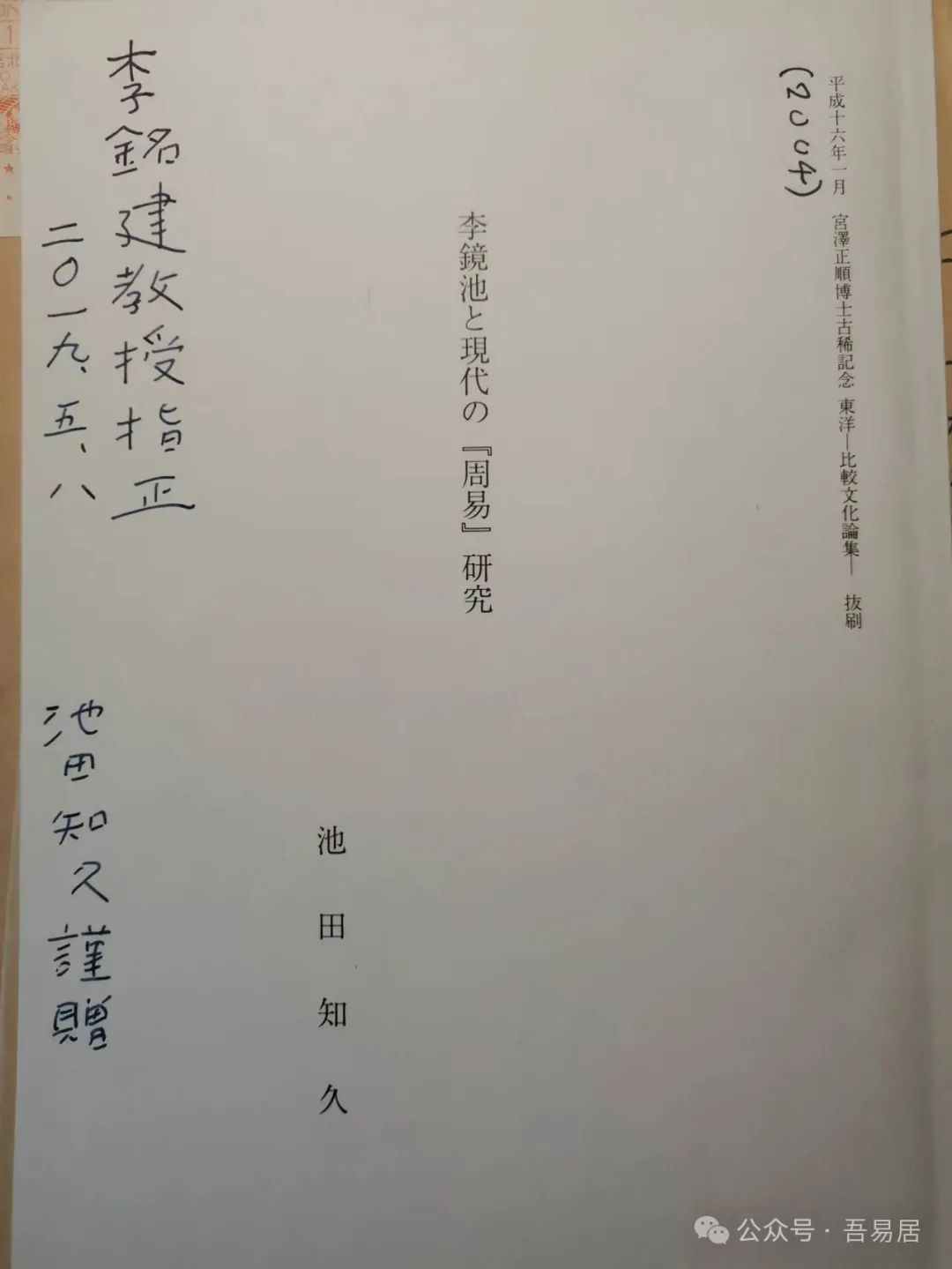

本文原载《宫泽正顺博士古稀纪念》(《东洋·比较文化论集》2004);译文发表于张涛主编:《中华易学》第三卷(人民出版社,2019年),第1-12页。汉译者:周夏瑜;审定者:西山尚志。

后附池田知久先生赠李镜池后裔的本文初稿书影、明信片、函件(译本),以及与李镜池后裔、友人的合影。

摘要:李镜池及其易学成就在易学史中是值得关注的。首先,李镜池是现代《周易》研究史中的一位重要学者,师从陈垣、顾颉刚、许地山等人,深受他们的学术影响,主要从事《周易》研究。其次,李镜池《周易探源》《周易通义》对传统的定说提出大胆而彻底的批判;《古史辨》第三册上编《周易特集号》所载的五篇李镜池的论文,是《周易》现代研究史上初次对经、传进行综合性、系统性研究的杰作,这些著述开拓了在当时极为崭新的《周易》研究新境地;最后,李镜池“疑古”的治学方法以及研究过程可供后学参照,即使在当下仍是非常珍贵的,例如现代学者可运用马王堆帛书和上海博物馆藏战国楚竹书的《周易》新材料,超越包括李镜池在内的过往研究的局限,将易学研究向前推进。

关键词:李镜池《周易探源》《周易通义》易学史 易传

一、资料来源

现在提及中国学者李镜池,估计无论是在日本还是全世界,除了一部分《周易》的研究者之外,没有其他人会知道吧。因此,笔者接下来首先简单介绍他的履历和著作。

本文的介绍说卦传序卦传杂卦传,根据比较容易入手的词典和传记而写成。比如,萧元主编的《周易大辞典》(中国工人出版社1992年版)、吕绍纲主编的《周易辞典》(吉林大学出版社1992年版)、伍华主编的《周易大辞典》(中山大学出版社1993年版)、高增德主编的《中国现代社会科学家大辞典》(书海出版社1994年版)、蔡尚思主编的《十家论易》(岳麓书社1993年版)中所收录的周山的《重读李镜池先生的易学论著》等著作。除此以外,也参考了诸如李镜池母校的杂志《培英青年》116周年校庆特刊(1995年第140期)所收录的《校友个人消息》,以及从他的遗属直接获取的特殊资料等。

至于从遗属直接获取的资料,1995年10月,笔者向李镜池的长孙李铭建(中山大学副教授)写了一封书信,委托正好在中国四川大学留学的东京大学芳贺良信(已故)博士生转交,并得到回复。由此笔者可以对李镜池的相关事实进行更为详细的调查。后来芳贺良信前往广州与李镜池的长子李念国(中山大学退休教授)会面,但遗憾的是双方错过,并未成功会面。1995年秋,笔者获知日本九州大学文学部中国文学研究室的竹村则行教授正是李镜池的外孙女婿(学者推荐)池田知久《周易特集号》,于是向竹村教授借入李镜池的论文、《回忆录》(未刊)与照片等大量资料。之后,在1995 年12月,笔者直接从李念国处收到书信,从而对李镜池的经历和著作获得了更加准确的信息。本文在此特别记录以上诸位的帮助,并同时表达由衷的谢意。

二、生平简况

李镜池(1902年3月—1975年6月)是现代中国易学研究者的代表之一,字圣东,1903年3月31日出生于广东省开平县锦湖乡横冈里(现今属于广东省开平市金鸡乡)。

8岁时,李镜池在锦湖的私塾学习。1916年,13岁的他进入蚬岗镇的启新小学,但并未毕业就于1918年进入广州培英中学(至1922 年)。培英中学是由美国的传教士那夏礼(Rev..Noyes)于1879 年在广州所创立的学校(属于长老会)。现今在广州、香港、香港沙田区、广东的江门市和台山市等地布有分校。因为父亲李希殷是基督徒,李镜池参加了培英中学的入学考试。由于家境贫困,再加上父亲于1921年在美国波士顿病逝,李镜池在培英中学期间保持勤工俭学的生活。

1922年于培英中学毕业后,李镜池成为小学的国语老师(至1923 年)。1923年秋,他获得育英资金并进入广州协和神学院学习文学(至1927年)。进入神学院学习的理由,据说是因为家庭条件欠佳,而神学院可以免除学费。

1927年于协和神学院毕业后,李镜池北上前往燕京大学,进入宗教学院的短期科。1928年在国文系文史专业学习,并于1929年经由陈垣所长推荐成为燕京大学国学研究所的助理员(至1931年)。在此期间,也曾于保定的河北第六中学教习高中国文(1929年春)。根据回忆录《灰尘集》(未刊)的记载,李镜池之所以选择《周易》作为课外专门研究主题,是由于1929年开始受到郭沫若《中国古代社会研究》中新研究方法的刺激。

1931年秋,李镜池接受聘任并一家举迁广州说卦传序卦传杂卦传,在协和神学院担任国文教师(至1935年春)并开设中国文学史等课程。1935年,因受燕京大学的招聘,李镜池向协和神学院提出休假申请,再次北上担任国文教师(至1936年)。1936年,再度回到广州协和神学院任职(至1938年)。

1937年抗日战争爆发之后,李镜池于锦湖礼林小学(1938—1939年),迁往云南大理的协和神学院(1939年)、香港培英中学(1940—1941年)、香港英华中学(1941年)等处辗转任教。然而,1941年太平洋战争爆发,香港在年末随即陷落,李镜池也随着战时的培英中学一起在台山、曲江等地流动。

1944年,李镜池赴岭南大学担任中文系的襄教授,之后逐渐升任成为副教授,直至教授(至1952年)。1952年由原校转出,为华南师范学院中文系的设立做准备,并同时担任教授。1965年,因病退休。后于1975年6月17日至18日之间逝世。

继承李镜池衣钵的弟子有曹础基(华南师范大学中文系教授)、岑悦生(香港《华侨日报》创始人岑维休之次子,现今寓居美国)与陈志清(加拿大在住)。

三、研究成果

李镜池的著作当中,最重要的是《周易探源》(中华书局,1978年)与《周易通义》(中华书局,1982年)。这两本书在李约瑟的《中国科学技术史》第二卷《科学思想史》的第十三章《中国科学的基本观念》中受到高度评价。

这两本著作的基础内容是1931年11月《古史辨》第三册上编的《特集号》所载的五篇李镜池的论文,是在《周易》的近代研究史上,初次对经、传进行综合性、系统性研究的杰作。这是对现在的读者呈现共识的作品,当下要读《周易》及《易传》的后学应务必参照。

虽说笔者在此强调“务必参照”,但并非指其研究成果,而是指作者的思考态度及研究的过程。何出此言呢?因为在写成此文的21世纪初,《周易》经、传的研究已经迎来了新的局面。主要是新出土资料的《周易》的出现——1973年马王堆汉墓帛书《周易》的发掘(《周易》六十四卦与《易传》六篇),以及2001年上海博物馆藏《战国楚竹书》全六册的刊行(之后预计出版《周易》)。运用这两项资料的新研究,正在超越包括李镜池在内的过往研究的局限,并大步向前迈进。

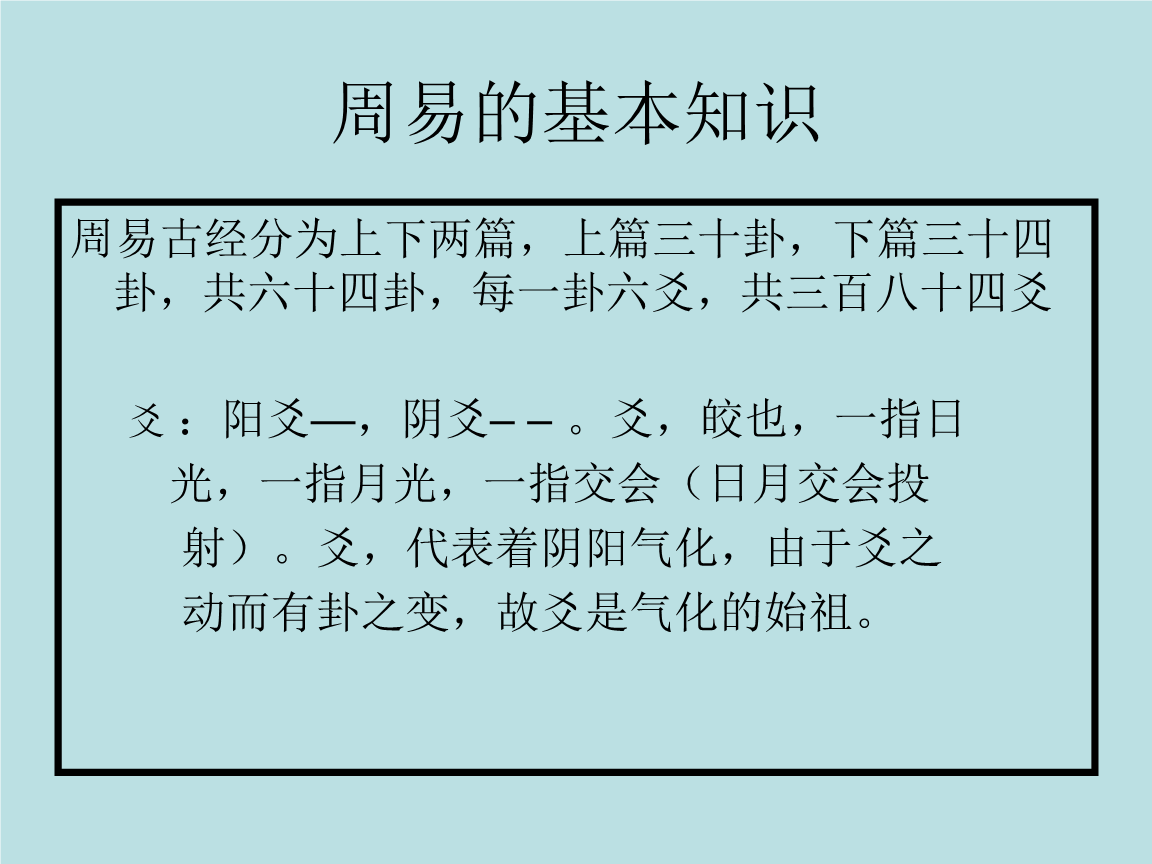

首先,李镜池认为《周易》本来是卜筮之书。此外,他强调经文(卦名、卦辞、爻辞)是伏羲、文王和周公所作的这一旧说并非事实(《关于〈周易〉的性质和它的哲学思想》)。这些绝非为某一时期的某一人所作,而是收集了大量民间卜史的卜筮成果而成的产物。成书年代虽然假托西周初期,但实际上是西周末期。(《周易筮辞续考》)。

将以上李镜池的见解大致简略地评价的话,似乎可以说基本正确。不过,他把《左传》和《论语》(子路篇)中与《周易》相关的记载都当作那个时代实际存在的历史事实并相信春秋末期的孔子也读过《周易》了。关于这一点,文本批判()和高等批判( )有些薄弱,会让人感觉论证不够彻底。但是另一方面,作为从事上述出土资料《周易》之类新研究的学者,以我个人角度来看,战国、秦汉的新出土资料中(学者推荐)池田知久《周易特集号》,包括被现代研究者命名为《归藏》《日书》《式法》《五星占》之类的文献。这些文献与《周易》具有共通的性质,并且包含了大量广义的占卜文献这一点也是事实。这些文献在当时并未被称为《周易》这点自不必说,不过,如果把李镜池所言之《周易》扩大解释成广义的占卜的话,可以推测出这些文献在战国以前已经出现这一说法具备一定的合理性。无论如何,当下为了解决成为儒家经典之前的原始《周易》的形成这一问题,必须探讨马王堆与上海博物馆的《周易》。不仅如此,也需要同时将构成社会基础的广义的占卜放入视野之中,将两者合并一起对《周易》进行研究。

其次,关于《易传》的“十翼”,他在《易传探源》的《易传著作年代先后的推测》序文中,将《易传》的十篇分为三组进行研究,先将结论叙述如下:

第一组:彖传与象传——有系统的较早的释“经”之传。其年代当生在秦汉间。其著作者当是齐鲁间儒家者流。

第二组:系辞与文言——汇集前人解经的残篇断简,并加以新著的材料。年代当在史迁之后昭宣之间。

第三组:说卦、序卦与杂卦——较晚的作品。在昭宣后。

关于“第一组”的结论,也就是彖传与象传在“秦汉间”所作这一点。笔者认为成书年代稍微推后过头了。因为上海博物馆所藏《战国楚竹书》的《周易》似乎已经载有彖传与象传了。①尽管如此,马承源馆长认为上博的《战国楚竹书》是战国晚期的竹简(《上海博物馆藏战国楚竹书(一)》上海古籍出版社,2001年“前言:战国楚竹书的发现保护和整理”,第2页)。根据笔者的考察,此为稍晚时代竹简的可能性也有。这版《周易》展现了战国末期楚国《易》的存在形态,因此也不能说李镜池的见解是完全错误的。

“第二组”的系辞传和文言传的“年代当在史迁之后、昭宣之间”的结论也是一样的问题。如上所述,马王堆帛书《周易》表现出战国末期到西汉前期楚国《易》的存在形态。根据这版《周易》可以分析出,尽管当时系辞上传已经几乎完成,但系辞下传还只不过在草稿的准备阶段。从总体来看,系辞传的文本还形成的过程中。此外,关于文言传,其原形的键(乾)卦、川(坤)卦的解说文章,可以从马王堆帛书《周易》易之篇里找到,可以说这是成书之前的阶段了。因此,笔者认为系群传与文言传的成书年代应为西汉前期,而不推后到昭帝、宣帝时期。

关于“第三组”的说卦传、序卦传与杂卦传,李镜池的主张“《易传》十篇中最晚成书”应该是没错的。马王堆帛书《易传》六篇并未包含这些文章。这个事实可以明显证明在马王堆《易传》六篇成书的战国末期到西汉前期,这几传还未成书。

从以上研究状况可以看出,今日李镜池的研究成果已经难以成立了,从研究的发展史来看这也是无可奈何的事情。但是,他的思考态度以及研究过程——坚持追求《周易》经、传内部理论整合的细致研究方法,以此为基础构想自己的中国古代易学史或易学思想史,并对于完全没有根据的传说和历来的传统定说,进行大胆与彻底的批判——不仅在当时是极其崭新的想法,即便在当下也是非常珍贵的方法。

五、学术评价

在此,作为出土资料《周易》的研究者,从自身的立场指出上文所述的思考态度所产出的研究成果。李镜池在《易传探源》的《易传非孔子作的考证》的“一孔子与易”中,引用了《论语·述而》并进行分析:“子曰:加我数年、五十以学易、可以无大过矣。”根据旧有的解释,“易”字可以作为春秋末期孔子作《易传》的证据之一。针对此说,李镜池举出了《经典释文》中“如字,鲁读易为亦,今从古”的例子,并主张此句应当解读为“子曰:加我数年,五十以学,亦可以无大过矣”。这个主张,不单是围绕着“亦”字为正,“易”字为误或假借这一字之差所进行的文本批判。在此基础上,还可以推断出:孔子在当时曾学《易》的传说,并非真正历史事实,而是作为战国末期开始将《易》儒家化的,将孔子与《易》牵强附会的结果。由此可以说已经上升到高等批判的角度了。李镜池还进一步对孔子作《易传》这一传说的起源与展开进行详细论述,但限于篇幅原因,在此就不得不省略了。

将李镜池的思考态度一言以蔽之,可以说就是“疑古”。所谓“疑古”,就是中国古代的研究者在进行学术研究时,运用科学与客观的实证主义方法来审视自己所使用的古代的文献(“古书”)与历史(“古史”)等材料。这种抱有怀疑态度来审视自己所用材料的过程,无论自然科学还是人文社会科学,甚至对于所有近代学问而言,无一例外都是不可或缺的工序。这一点想必是不言自明的。与此相对,所谓“信古”,表示放弃斟酌自己所用的资料说卦传序卦传杂卦传,这简直是在阻止近代学问发展。实际上古史辨派所做的工作是,探讨儒家经典的各种文献的文本之间的差异在这种文本批判为基础上,阐明现存文本的形成过程的高等批判。——至于李镜池,尤其是他的高等批判,不单是对作为近代科学的文献学而言不可或缺的手段,甚至更上一层楼,到达中国古代思想史与文化史的程度。这种研究成果的丰富性,是最近轻率的“信古主义”无论如何也难以望其项背的。

最近轻率的“信古主义”,在马王堆帛书《易传》诸篇中,看到孔子与弟子们问答《易》的记载,就不施加任何文本批判与高等批判,极其幼稚地相信这就是历史事实。笔者相信,只要这种学问的状况再持续下去,李镜池的著书与论文会越来越闪耀出灿然之光。

在此也记录上述《论语·述而篇》的后话。——经过四十年的光阴,终于迎来证明李镜池主张的日子,此即为《定州论语》(文物出版社1997年版)的发掘与出版。1973年,河北省定县发掘的古墓墓主人是被推定为西汉后期宣帝五凤三年(公元前55年)去世的中山怀王刘修。在此出土的《定县四十号汉墓竹简》包含了《论语》。毋庸置疑,这是现存最早的《论语》。其中《述而》篇如此记载“子曰:加我数年,五十]以学,亦可以毋大过矣。”由此新出土资料,可以证明李镜池论断的正确性。

附记

笔者在2002年7月写下拙文,至明年2003年3月末将届61岁,应在就任校东京大学退休了。在此时,尊敬的宫泽正顺博士也无恙迎来古稀之年,将从大正大学退休。这不禁让我觉得命运之手在此运作,真让人感慨万千。宫泽博士能让我与之保持数十年的君子之交,我在此由衷表示感谢,并欣然呈上拙文。

之后,在2002年8月赴江门市五邑大学参加学术交流活动时,我拜访与李镜池多少有缘的培英中学,并在那里追思往事。此外,也是2002年8月,参加广州市中山大学主办的古文字国际会议时,我与以李镜池长女李念慈副教授(星海音乐学院钢琴系)为首的三名遗族在中山大学校内会面,又了解到与李镜池经历和著作相关的二三事,在此一并附记。2003年6月,初校。

本文2001、2022年两个稿本及2001年初稿中译文书影

池田知久(中)与李镜池长女李念慈(前右)、女婿周南雁(前左)、三儿媳黎焕葵(后右)及

中山大学康保成教授(后左)

池田知久2002年9月致李念慈函

2019年《李镜池周易著作全集》出版。池田知久再赠本文抽印本以表祝贺。