卢泰的介绍周易参伍筮法研发人简介

所以《周易》这部筮书,必然应该有体现三才之道,实现其四大功能的方法即筮法。后根据...

2023-05-19 15:07:09 人看过

古经卦的“履虎尾,不咥人”

一

《周易》古经卦爻辞主要保留下来的是殷末周初先民的生活世界中的各种场景,诸如渔猎、农耕、商旅、战争、祭祀、婚姻、争讼等。殷末周初的社会生产力水平十分低下,人们对周遭的环境、事物的认识能力十分有限,他们生活在这样一个陌生的、异己的自然环境和社会环境中,内心充满好奇和惊恐,这是上古时期卜问、占筮等神秘术数流行的根本原因。

李镜池联系《周易》古经卦爻辞分析说:“在人类的童年时代,人的思想幼稚,对事物的认识还不清楚,以为万物有灵,宇宙间充满了鬼神精灵,在监视和指示着人们的行动。除了祭祀求神福佑外,人们还用种种数术以探测神旨。数术可分两大类,一是天启的,一是人为的。两类合起来,对于探测神旨更为可靠。占卜是人为数术,星占、梦占等是天启的数术。在《周易》里有星占、梦占,是作者采用了旧有的材料。《乾》卦的龙,《丰》卦的斗、沬古经卦的“履虎尾,不咥人”,是星占;《履》卦的‘履虎尾,不咥人’,‘六三’的‘眇能视,跛能履,履虎尾,咥人’,是梦占。”

如果不了解这些具体的场景,只加以一般性的发挥解释,就很难符合《周易》经文的本义,也不会理解上古先民的真实生活及其思想情感,也就看不清《周易》生命哲学的原初性根源。

刚刚走出原始蒙昧,步入渔猎—农耕时代的殷周之际,虽然有了以青铜器、牛马等为标志的生产工具和生活用具,但当时的生产力、生产关系依旧十分落后,先民的生命意识中,人与神、人与自然、人与人、人与自身的关系依旧十分模糊,浓厚神秘的巫术遗风犹存,它们与淳朴稚嫩的理性朦胧地交织在一起,构成殷末周初先民观察自然、理解生命、寻求自我的思维背景,此种思维背景即现代人类学家所说的“原始思维”。

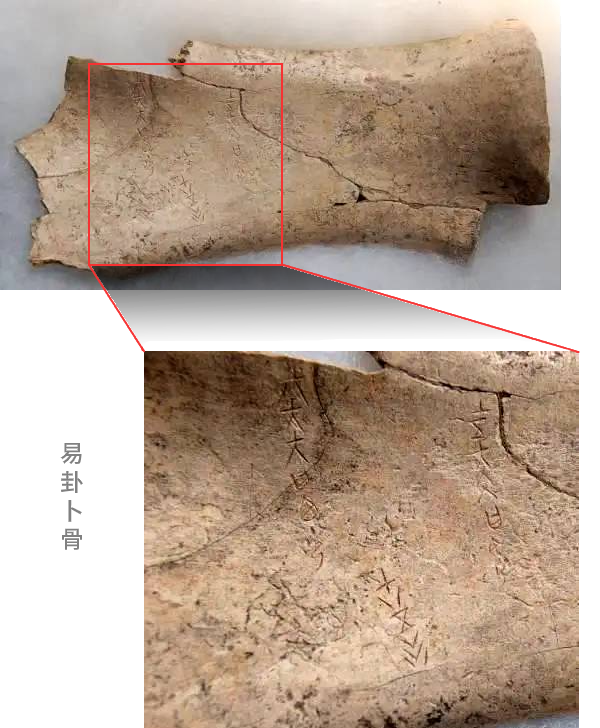

易学界有一种观点认为,“八卦”原型是在龟卜蓍占的“数”的基础上发展起来的,此种见解的依据是古文字学家张政烺对古代“奇字”提出的“数字卦”假说。

张政烺在《易辨》中指出,“数字卦”中“一”与“六”两个数字出现的次数最多周易古占筮法,而“一”与“六”分属于奇数与偶数。这种带有抽象意义的奇数“一”,“奇字”形制为—;偶数“六”,“奇字”形制像一竖着放宽的“小于号”,进一步拉开放平即- -。这“已经带有符号的性质,表明一种抽象的概念,可以看作阴阳爻的萌芽了”。(张政烺,第4页)据此似可以推断说,“数字卦”是《周易》八卦和六十四卦的原型。

(海门口出土)

1. 刻有”一、一、一”数字乾卦的铜钺

2. 刻有”一、一、一”数字乾卦铸造铜钺的石范

3. 刻着“八三二”数字卦的用于浇铸铜钺的石范

“筮”是一种神秘的术数,《左传》僖公十五年云:“筮,数也。”从甲骨文、鼎器铭文所刻画的种种文字、图案来看,中华古代的巫术活动最初是与“数”这种抽象符号系统联系在一起的。从“一”到“九”这九个自然数,经过先民智慧的抽象简化演变为更加简易的阴爻(- -)阳爻(—),构成八卦的基本符号。不断问世的出土实物表明,镌刻于殷周甲骨、青铜器或汉代墓葬竹简上的“数字卦”,是比较可信的阴阳筮符的前身。“数字卦”见于甲骨和青铜器这种与卜筮、祭祀活动相关联的“灵物”上,就更增加了阴阳爻原本是筮符这一结论的说服力。

先民“巫术”与“数”的神秘关联在《易传》文字中依稀可辨,它隐约表明《周易》用以占筮的阴阳爻象及八卦、六十四卦卦符的文化基因遗传自先民巫术中神秘的“数”。《说卦传》云:“昔者圣人之作《易》也,幽赞于神明而生蓍,参天两地而倚数,观变于阴阳而立卦”。

《系辞上》云:“凡天地之数五十有五,此所以成变化而行鬼神也。”“数”在巫术思维中占有十分重要的地位,没有“数”就没有《周易》所记录的占筮活动,也就没有《周易》。值得注意的是,远古初民近观念世界中的神秘的“数”往往与种种巫术观念纠结在一起,所以他们的“数”的观念并不是一种“彻底抽象的纯粹的数”的概念,而始终与某些神秘的事物、物象、意向活动亦真亦幻地纠缠在一起,从而带有超经验、非逻辑的神秘性。

《周易》用以占筮的“数”带有原始思维的神秘性,但是,一个不可忽略的问题是,在其神秘的形式下又蕴含着某些理性的因素,它使走出“原始思维”实现哲学突破成为可能。对这一思维发展的历史进程进行逻辑还原,需要从“前《易经》—《易经》—《易传》”三个时间节点加以把握。

不难设想,在《易经》成书前,“占卜”“占筮”的术数活动已很流行,从殷商甲骨卜辞及《周易》卦爻辞可以推知,远古先民无论遇到自然界的异常变化诸如雷电、日食、月食、旱涝灾害、怪异星象,还是战争、商旅、迁徙、农事、祭祀、婚姻等重要社会活动,或是做了噩梦、得了疾病、有了身孕、迷失道路,甚至偶尔看到一只鸿雁飞过,房屋的栋梁弯曲,两只鹤在树荫间鸣叫,诸如此类,都会惊悸不安,继而产生神秘的联想,于是通过龟卜、蓍筮探问“神秘的原因”并祈求福佑。这是典型的原始思维,人们依赖族群“集体无意识”中神秘的“互渗律”破译生产、生活、生命中的各种难题。这些凌乱、个别、多样的占筮活动和文字载体,为《易经》的成书准备了素材。

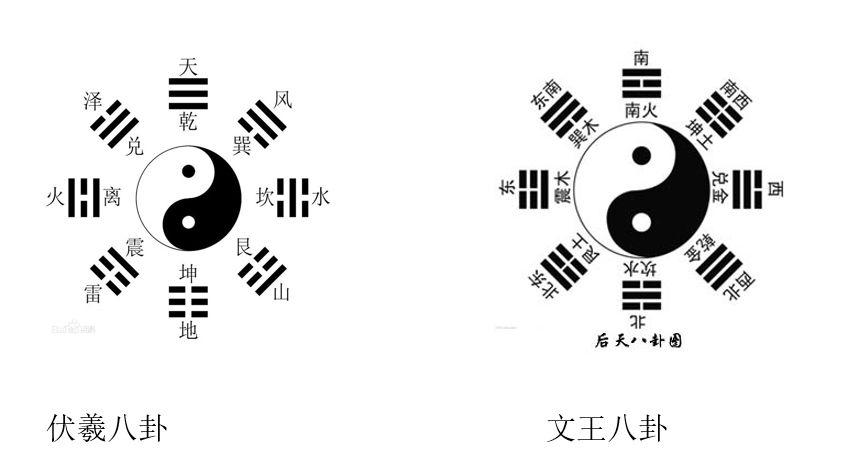

《易经》成书后,“原始思维”的情形有了明显不同。不论传统关于伏羲画八卦、文王推演六十四卦的说法是否属于历史的真实,先有八卦,再由八卦两两重叠为六十四卦的逻辑递进关系则是毋庸置疑的,因为此种演变是基于占筮活动本身的需要。随着社会活动复杂程度的增加,八种卦象不足以涵盖日趋多样的占筮内容,这就促使人们进一步推演,形成六十四卦,以便满足占筮活动应对复杂的事物及变化的需要。

《周易》成书的意义,最重要的莫过于其对占筮活动归纳分类、统爻命卦的类型化和形式化,这与殷人的占卜活动正好形成对比。殷人占卜的活动不仅次数多,有关鬼神的占问尤其多,而且形式烦琐,这说明殷人尚未找到一种归纳分类处理兆象的方法。

陈来这样分析《易经》的文本价值:“筮辞由原来零散、具体的记录,在《易经》整体规则的规定之下,一跃而变为具有普遍意义的象征话语。当然在断占和解释时,可能需要以类比作为中介以便从特殊过渡到普遍,或从爻辞的特殊与筮问的特殊间建立起二者的关联,……筮辞的这种文本化,标志着学会使用文字的中华民族开始努力谋求从经验中把握普遍原理,并通过文字把这种把握凝结为普遍形式,尽管这种提升和凝结仍然包裹在神秘的外衣之下,仍然受到卜筮活动的内在限制。”

依据《周易》文本体系的建构原则,它把吉凶顺逆的种种占卜结果集中提炼为八经卦、六十四卦的卦象,把卜辞式的纷繁记录“类型化”为六十四卦的卦辞和三百八十四爻的爻辞。这样一来,人们占筮时只要把筮得的卦象结果与卦爻辞对检即可。在这样一种系统中,每一卦的卦辞及每一爻的爻辞已不代表“某一个别的原初经验”,而代表一种类型,一种原理,从而与大量零乱杂陈的卜辞相比,具有了完全不同的意义。

在《周易》体系的建构下,个别上升为普遍,经验上升为原理,每一卦、每一爻都普遍化为“一类经验的象征”。“人们在这里终于摆脱了远古占卜的那种原初的个别性,掌握到处理经验的普遍性。这正是《周易》之所以为‘易简’‘简易’的特质。从远古占卜到《周易》的发展中,我们确实可以看到一种理性化的进步,尽管这是卜筮系统内的理性化。”

二

《周易》能在中国思想文化史上产生深远的影响,得益于《易传》。没有《易传》,单是《易经》卦爻辞,最多可以看作是研究殷周之际或上古社会史的文献,谈不上有多少哲学理论。

问题是:为什么唯独从周人的筮占中发展出一套哲学思想体系,而其他的占卜都始终停留在宗教巫术阶段?

陈来的解释是:“因为《周易》一书本身包含了这种可能转化的特质和根据,即‘数’的特质。简言之,《周易》是以数为基础的,这使得摆脱鬼神观念而向某种宇宙法则转化成为可能,这虽然不见得是始作《周易》者的意愿,但却是人文化过程得以实现的一个内在根据。”从内因说,“数”助推了《周易》文本的“类型化”和“形式化”;从外因说,又离不开《易传》对《周易》“术数”思维神秘性的哲学突破。

《周易》的哲学突破,首先体现在《易传》对《易经》思想品性的提升上。

《周易》是表达“圣人”智慧的书。

《系辞上》云:“《易》有圣人之道四焉:以言者尚其辞,以动者尚其变,以制器者尚其象古经卦的“履虎尾,不咥人”,以卜筮者尚其占。是以君子将有为也,将有行也,问焉而以言,其受命也如响。无有远近幽深,遂知来物。非天下之至精,其孰能与于此。”

《周易》作为传授“圣人之道”的书,其深刻的人文睿智,可以使人们大有作为。

《周易》是反映宇宙普遍规律、蕴含深刻的哲理书。

《系辞上》云:“《易》与天地准,故能弥纶天地之道。……与天地相似,故不违。知周乎万物,而道济天下,故不过。旁行而不流,乐天知命,故不忧。”

又云:“夫《易》,圣人之所以极深而研几也。惟深也,故能通天下之志;惟几也,故能成天下之务”。

《周易》古经卦爻辞中并没有这么高深的智慧和深奥的哲理,经过《易传》的语义转换和提升,似乎处处蕴含着深奥的哲理。此种“极深研几”、深刻洞察宇宙本质和事物变化几兆的哲学,无论对于沟通天下人的理想,还是成就天下伟大的事业,都具有十分重要的现实意义。

《周易》是一部充满忧患之书。

《系辞下》云:“《易》之兴也,其当殷之末世,周之盛德邪?当文王与纣之事邪?是故其辞危。危者使平,易者使倾,其道甚大,百物不废。惧以终始,其要无咎,此之谓《易》之道也。”

《系辞下》云:“《易》之兴也,其于中古乎?作《易》者,其有忧患乎?”继之,《系辞传》把《履》《谦》《复》《恒》《损》《益》《困》《井》《巽》所谓“九德卦”先后陈述了三次,又称“三陈九卦”。

朱熹认为:“三陈九卦,以明处忧患之道。”忧患意识是道德力量与生命意志的源泉。从《周易》古经中可以看出,六十四卦中处处充满了险象、灾难,《易传》从中体会出,正是此种艰难险阻所引发的忧患意识,可以激发人的道德理性和生存意志。

《周易》是一部经世致用的书。

《系辞上》云:“夫《易》何为者也?夫《易》开物成务,冒天下之道,如斯而已者也。……是以明于天之道而察于民之故,是兴神物,以前民用。”依照《易传》的诠释,《周易》之创作,以开创和成就事业为宗旨,它包罗了天下所有的道理。所以圣人用它可以会通天下人心,确立伟大的功业,决断人们的疑惑。

蓍占的功能,圆通而神奇;卦爻的德性,方正而智慧;六爻之变化,能够将事情的原委简明平实地告诉你。圣人用它来洁净心灵周易古占筮法,澡雪精神,把《易》生命的大智慧深深密藏在内心,吉凶之事与万民同忧患、共命运。

“知方神圆”“藏往知来”的“卦之德”“蓍之德”原本是筮法中的“神物”,经过《易传》的语义转换,提升为圣人“洗心藏密”“开物成务”、向前推进百姓事业(以前民用)、经世致用的学问。经过《易传》的定性与提升,《周易》不再仅仅是一部占筮之书,而是成为表达圣人智慧、深刻哲理、忧患意识,能够经世致用的一部哲学经典。

其次,《周易》的哲学突破,又表现在《易传》对“形上”之“道”的凸显。

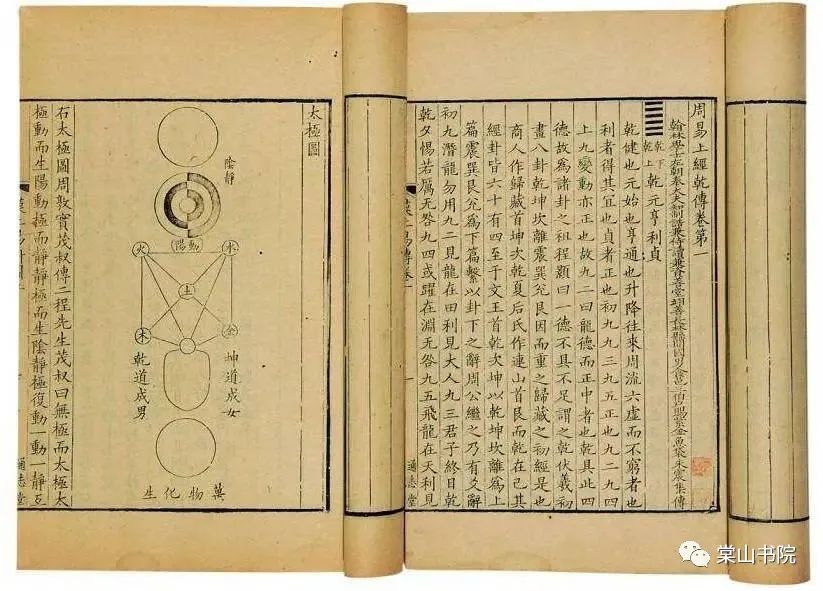

《系辞上》云:“一阴一阳之谓道,继之者善也,成之者性也。”“乾坤,其《易》之缊邪?乾坤成列,而《易》立乎其中矣。乾坤毁,则无以见《易》。《易》不可见,则乾坤或几乎息矣。是故形而上者谓之道,形而下者谓之器,化而裁之谓之变,推而行之谓之通,举而错之天下之民谓之事业。”

此种“形而上”的“道”,其哲学解释的逻辑空间很大。

从筮法说,它是阴阳、四象、八卦、六十四卦、三百八十四爻“术数”演变的前提和揲蓍推算的规则;从哲理说,则是《周易》哲学的最高范畴或终极原理。它既是天地万物的生命本原,又是天地万物的存在根据,还是生命宇宙的最高法则,更是一切真善美的价值依托。

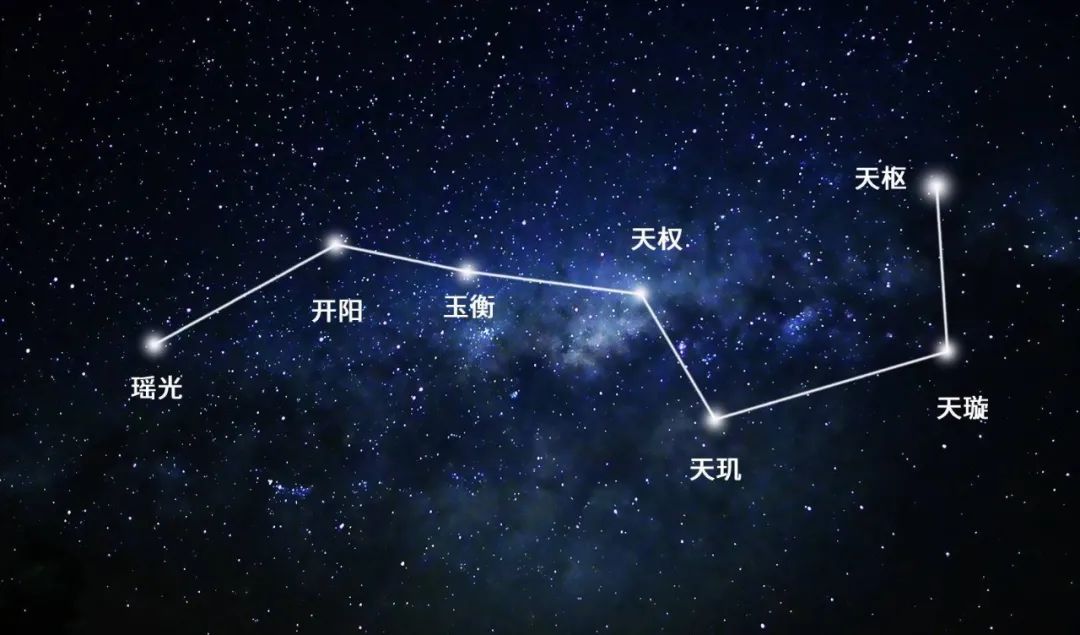

《易传》处处显示出“探赜[zé]索隐”、解释“器”中之“道”的良苦用心。最典型的一例是《易传》对《乾》卦卦辞“元亨,利贞”的解释。这句话的意思本来很简单,是说大为亨通,占问有利。依照闻一多、李镜池的考释,“乾”本当为“斡”,是北斗星之专名,《乾》卦属于星占。

先民认为,北斗星是天的枢纽或纲维周易古占筮法,它统摄维系着天体运行,所以“乾”象征天体。占得此卦,意味着大吉大利。《彖传》却发挥出“大哉乾元,万物资始,乃统天。……乾道变化,各正性命,保合太和,乃利贞”这样的宇宙创生论、生命本体论原理来。经过《彖传》的解释,“乾元”成为宇宙创生的“道”,它统摄着宇宙,是天地万物发生的根源。

李镜池在《周易探源》中反复对比《易经》与《易传》在不同视域下所产生的“时代思想的差异”,使《周易》古经卦爻辞记录和反映的殷末周初先民生活世界中的原始思维、宗教情感和生命意识重见天日。有了对《易经》所载先民生活世界的真切了解,方可以见到成书于“轴心时代”的《易传》的“哲学突破”。

《易传》把“道”“太极”“阴阳”作为解释宇宙创生原理和万物存在法则的哲学范畴,并据之解读《周易》古经的“象”“数”“辞”,对于消解古经卦爻辞“术数与吉凶互渗”的原始思维的神秘性,助推卦爻辞的语境转化、语义提升均具有重要的理性引领效应。

最后,《周易》的哲学突破,还在于《易传》赋予象、辞以丰富的人文思想含义。

《系辞上》云:“圣人有以见天下之赜[zé],而拟诸其形容,象其物宜,是故谓之象”。《易传》通常喜欢用卦象和卦象所代表的“物象”去形容事物的特征,此即《周易》解释体例的“取象说”。

王夫之(明末清初思想家)说:“孔子就伏羲所画之卦,因其象以体其德,盖为学《易》者示择善于阴阳,而斟酌以求肖,远其所不足,而效法其所优也。”“天、地、雷、风、水、火、山、泽,八卦之垂象于两间者也。而合同以化者,各自为体,皆可效法之以利用。君子观于天地之间而无非学,所谓希天也。”这是说《象传》的意义在于因八卦之“象”以体天地之“德”,援天道以明人事,法自然以成人文。

以乾、坤二卦为例,乾卦六阳成象,阳主刚健。《象传》根据乾阳刚健之象,引申出君子自强不息的德性,故云:“天行健,君子以自强不息。”《坤》六阴成象,阴主柔顺,代表大地。《象传》根据大地的平坦厚重赋予君子“厚德载物”的品格,故云:“地势坤,君子以厚德载物。”乾、坤二卦的《象传》因“象”体“德”具有典型意义,其他各卦皆可以此类推。

经过《易传》的语义转换和理论提升,《周易》古经象、数、辞的具体意象、特殊语境渐渐变得模糊起来,通过理论思维的抽象不断被形式化、德性化、哲理化。“八卦”提升转化为天地人和谐共生的生命宇宙的时空秩序,“六十四卦”仿佛成为人的生命存在境遇中的基本问题及解决问题的思维模式,“三百八十四爻”成为人们把握宇宙时空秩序、判断行为得失、随机应变的行为节度。这一切自然的、超自然的象、数、辞,都要通过“圣人”的德性智慧统摄起来并变为天下“百姓”安顿生命的实践理性。

《系辞上》云:“法象莫大乎天地,变通莫大乎四时,县象著明莫大乎日月,崇高莫大乎富贵。备物致用,立成器以为天下利,莫大乎圣人;探赜索隐,钩深致远,以定天下之吉凶,成天下之亹亹者,莫大乎蓍龟。是故天生神物,圣人则之;天地变化,圣人效之;天垂象,见吉凶,圣人象之;河出图,洛出书,圣人则之。《易》有四象,所以示也;系辞焉,所以告也;定之以吉凶,所以断也。”

传文中尽管还保留着“蓍占龟卜”“天象吉凶”“河图洛书”等上古巫术原始神秘思维的遗存,但其思想意义与“前《周易》”“《周易》古经”时代先民意识中的“数”所表达的“神秘意象”已大为不同。它们被悬置在天地、日月、四时自然变化的时空秩序中,不再具有“原逻辑”或“前逻辑”的绝对性,而降格为一种圣人“效之”“象之”“则之”、经世致用、“立成器以为天下利”的工具。

有了这样的理解,《周易》的“象”“数”“辞”不再具有原始思维的神秘性及先民占卜活动的具体性,而被转换为天地自然的象征,日月运行、四时变化的节律及“圣人”思想意志的表达。这样一来,《易经》卦爻辞中“象数互渗”的原始思维渐渐远去,卦爻辞原初的具体含义及特定语境逐渐被抽象提升为一般性的历史经验,进而被理解为表达“圣人”智慧的微言大义,于是“《易》之为书也不可远”,原本一部由占辞汇编而成的《周易》成为百姓生活不可或缺的“经”。

本文节选自“从《易》“数”看原始思维的哲学突破”

作者:李振纲,中国哲学方向博士生导师,中国哲学史学会理事,中华孔子学会常务理事,河北省哲学学会常务副会长。

原文刊载于《哲学研究》2019年06期

The End

所以《周易》这部筮书,必然应该有体现三才之道,实现其四大功能的方法即筮法。后根据...

占筮的方法《易经》是占筮的书,而且占筮的方法,与注释也有关连。《易经》正式的占筮...

今天,承接【一日一读易之第六讲】,来说一下周易断卦的方法。周易爻辞断卦法,即根据...

对于汲冢竹书,相关记述不少,李学勤先生在《周易经传溯源》一书中做了述论。今本卦序...

谢谢悟空,鬼谷子圣人著有《鬼谷子》和《鬼谷子阴符本经七术》这两本书,深不可测。鬼...

易经占卦须知2、在“智慧”方面,占卦可以提供协助。所谓的“无有师保,如临父母”,...